家を建てるときに、ハウスメーカーと工務店のどちらに依頼するか悩む人も多いでしょう。ハウスメーカーと工務店はそれぞれ特徴やメリット・デメリットが違いますが、どのように選べば良いのでしょうか? 実際に3年以内に注文住宅を建てた先輩のアンケート調査結果も交え、あゆみリアルティーサービスの田中 歩さんに聞きました。

ハウスメーカーと工務店の違い

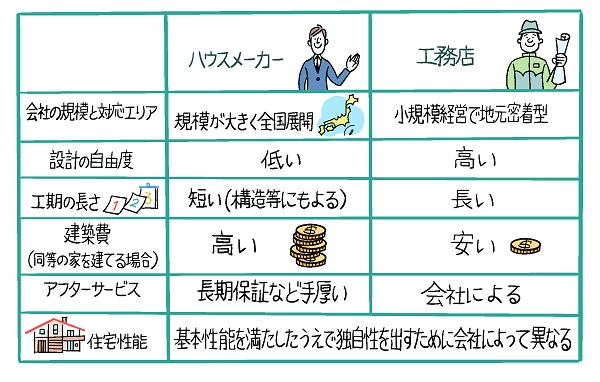

ハウスメーカーと工務店はどのような違いがあるのでしょうか?ここでは6つの観点で比較します。

会社の規模と対応エリア

ハウスメーカーは上場しているような大企業が多く、全国に支店や営業所を構えて広範囲で手広く営業しています。一方工務店は、地元密着型で小規模経営しているところが多いですが、より広いエリアに複数の営業所を持つ大規模な工務店もあります。

「そもそもですが、ハウスメーカーと工務店には明確な定義はなくあいまいです。例えば〇〇工務店のように会社名に『工務店』と付されていても、その規模からハウスメーカーに分類される会社もあります。

そう考えると、上場しており全国展開しているような大手企業をハウスメーカー、そうでなければ工務店と考えて良さそうです」(田中さん/以下同)

設計の自由度

ハウスメーカーは、部材の生産から設計や施工までシステム化されており、複数の基本設計パターンなどからプランを選ぶのが一般的です。オプション・間取り・設備などは選べるものの、大きな枠から外れることは難しく、自由度は低くなります。

対して工務店は、施主の希望や好みにあわせて自由設計が可能です。例えば規格化されたハウスメーカーの家を建てるのが難しい形状をした土地であっても、その土地にあわせて設計してもらえます。

工期の長さ

ハウスメーカーは、工務店と比較すると工期が短くなる傾向があります。それは資材を一括で仕入れる、工場でプレカットされた建材を現場で組み立てる工法になっているなど、施工までの一連の流れがシステム化されていることが理由です。対して工務店は、建材を現場で加工するため工期は長くなりがちです。

「ただし工期の長さは住宅の構造や設計プラン、土地形状などによって影響を受けます。例えばハウスメーカーであっても、工務店と大きく工期が変わらない場合もあります」

価格

ハウスメーカーでは広告費や展示場の運営費などにかかるコストを吸収するため、総建築費は工務店で同じ規模の家を建てるよりも高くなる傾向があります。ただし工務店で自由設計の注文住宅を建てる場合、こだわればこだわるほど費用がかかるため、工務店で建てたほうが建築費が抑えられるとは一概には言えません。

アフターサービス

ハウスメーカーは大企業が多く経営基盤が安定しているため、30年や60年もの長期補償を付けられるなど、アフターサービスが充実している傾向があります。一方、工務店は地域密着型の会社が多いため、トラブルがあった場合にすぐ駆けつけてくれるなど、ホームドクターとしての細やかで小回りのきくアフターサービスが期待できます。

「工務店の施工であっても、品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)により、家の構造や雨漏りを防ぐ部分に対する保証は必ず付いています。また住宅設備については、設備メーカーが保証するためハウスメーカーでも工務店でも大きな違いはありません」

住宅性能

住宅性能については、ハウスメーカーも工務店も建築基準を満たす形で設計するため、最低限のレベルはどこに依頼しても確保されます。

「ただし耐震等級や断熱・耐久性能などについては、ハウスメーカー・工務店というよりも、企業によってバラバラです。それは各社が性能部分で自社の特徴を出そうとするためです。住宅のどこにこだわるのかが、会社選びのポイントになってくるでしょう」

ハウスメーカーと工務店のメリット・デメリット

ハウスメーカーと工務店のどちらかを選ぶときには、それぞれのメリット・デメリットを比較して、何を重視するかを考えることが大切です。ここでは両者のメリット・デメリットを紹介します。

ハウスメーカーのメリット・デメリット

メリット

ハウスメーカーは、工期が短くて済み、アフターサービスが充実しているのがメリットです。会社の規模が大きく経営基盤が安定しているため、メンテナンスを頼もうと思ったときに倒産している可能性も低くなります。

建物自体もシステム化されているので比較的品質が安定しています。いずれ売却することになったときでも、ブランドの知名度が高いため買い手に安心感を与えられる可能性があります。

「ただしどれだけ有名なハウスメーカーが建てた家でも、メンテナンスされていなければ市場で評価されないのは言うまでもありません。家の価値は建築後のメンテナンス次第です」

デメリット

ハウスメーカーで建てる家は、工務店で建てるより高額になりがちなのがデメリットです。規格品として自由度も低いので、オンリーワンのマイホームを建てたい人には向いていないかもしれません。

工務店のメリット・デメリット

メリット

工務店で建てる家は、設計の自由度が高いことがメリットです。建材や住宅設備はもちろん、水まわりのパーツひとつまで自分で選び、完全オリジナルのマイホームを建てられます。同じ規模、仕様の家を建てる場合には、ハウスメーカーより建築にかかる費用を安く抑えられます。

デメリット

工務店ではハウスメーカーのように家のパーツが規格化されておらず、1軒ずつ個別に対応して家を建てるため、工期が長くなりがちです。アフターサービスも工務店によって差が大きく、建築する家も各社それぞれに特徴を持っているので、良くも悪くも選択肢が多く、選ぶのが難しくもあります。

我が家にはどっちがいい?ハウスメーカーと工務店の決め方、選び方

ハウスメーカーと工務店の違いとメリット・デメリットを把握したものの、結局どっちがいいの?と迷う人も多いのではないでしょうか?ここからは、ハウスメーカーと工務店の選び方を、ステップを踏んで解説します。

【Step 1】「建てたい家」を明確にイメージする

「最初にしなければならないのは、自分たちがどんな家に住みたいのか、空間や品質にどのようなこだわりがあるのかを明確にすることです。

例えば間取りは完全に自由にしたい、内・外装材の種類や断熱の仕様まですべて自分たちの思い通りにしたいと考えるのであれば、この時点でハウスメーカーを選ぶのは難しくなり、工務店に絞られます。

自分たちが建てたい家が、ハウスメーカー・工務店のどちらでも実現できるものなのか、それともどちらかでないとだめなのかを見極めるために、どんな暮らしをどんな空間でしたいのか、まずは整理してみましょう」

【Step 2】建築実例を見る

建てたい家のイメージを具体的に思い描けない場合には、ハウスメーカーや工務店のホームページやモデルハウスを訪れるなどして、建築実例をたくさん見るのがおすすめです。マイホームは建てたら何十年も住み続けるものなので、「自分の好みにあった家を建てられる会社なのか?」は重要です。

ある程度イメージが明確になっている場合も、自分たちが理想とする家に近いデザインや品質を実現できるハウスメーカーや工務店を見つけるために、建築実例を見てまわることは大切です。

「建築実例を見たり担当者と話をしたりしているうちに、家に対する理想やこだわりのなかで、絶対に譲れないものや妥協できるものがだんだん整理されてくるはずです」

建築実例を見るときの注意点

リクルートが2022年におこなった「注文住宅3年以内建築者調査」によると「間取り・プランが気に入った」ことが家を建てる会社の決め手になった人は24.0%いました。情報収集の手段については「住宅展示場に行った」と回答した人が68.0%に達しています。

一方モデルハウスを見た人からは、「モデルハウスは豪華すぎてイメージしにくかった」との声も多く聞かれます。モデルハウスは多くの人に「こんな家に住みたい」と思ってもらえるよう、ハウスメーカーや工務店が趣向を凝らし、ハイグレードな設備を配したつくりの家になっているためです。

より現実的な建築事例を見たい場合は、オープンハウスや完成見学会、新築お披露目会に参加するのがおすすめです。

「住宅は基本的に『本体価格』と『オプション』で構成されています。実例を見てまわるときには、モデルハウスに設置されている設備のグレードやオプション料金まで確認しておくと、自分たちの予算と比較しやすくなります」

【Step 3】優先順位と妥協点を決める

自分たちのこだわりが整理できたら、優先順位と妥協点を決めておくと、判断しやすくなります。

例えばハウスメーカーで家を建てたいけれど希望の間取りを実現できない場合に、間取りは多少妥協してでも将来的なリスクを回避するために長期保証を重視するのか、希望の間取りを優先するのかを決めておくと選びやすくなります。

【Step 4】予算にあわせて複数社に提案をしてもらう

こだわりたいポイントの優先順位を付けたら、建築実例やモデルハウスを見て気になっているハウスメーカーや工務店に、決められた予算・同条件を提示して提案してもらいましょう。どこまで理想に近いプランを出してくれるかを比較し、妥協点も含めて検討します。

スーモカウンターのような、希望や優先順位を伝えてそれに合った建築会社を紹介してくれるサービスを利用するのもおすすめです。

【Step 5】信頼できる担当者のいる会社を選ぶ

最終的に迷ったときには、「ハウスメーカー」「工務店」、「大手」「中小」にこだわらず、視野を広げて両方の話を聞き、信頼できる担当者のいる会社を選びましょう。前述のアンケートでも、施工会社を選ぶ「決め手」となった理由として多く挙げられたのは、以下の2つとなっています。

・担当者の対応が良かった 43.3%

・会社が信頼できると思った 39.0%

「住宅の専門知識はどの担当者も持っていますので、比較ポイントにはなりません。一方、例えば話した内容をきちんと整理して議事録をつくり、希望とズレがないかを随時確認しながら進めてくれるような担当者なら信頼できます」

注文住宅を建てた人からのアドバイス

ここでは前述の調査に寄せられた、実際に注文住宅を建てた人からのアドバイスを紹介します。多く見られたのは、とにかくたくさんの会社が建てた家を見に行くことをすすめる意見です。

・いろいろな物件、ブログの内覧会などたくさん見たほうがいい(39歳/愛知県)

・できるだけたくさん見る(38歳/埼玉県)

・いろいろな会社の見学会に行ったほうがいい(36歳/長野県)

・複数の会社を比較するべき(31歳/鹿児島県)

「多くの家を見ることは、自分がこだわりたいポイントや、どのような暮らしをしたいのかを定義するのに欠かせません。こだわりがすでにある人も、まだない人も、たくさんの家を見に行きましょう」

また、会社や担当者の信頼性を挙げる人も多くいました。

・自分の思い通りにしてもらえる会社を見極めること(38歳/大阪府)

・土地や物件ではなく、まずは信頼できる担当者を探すべき(34歳/埼玉県)

・こちらの要望をしっかり聞いてくれるかどうか(41歳/長野県)

・どういうお家を建てたいか(性能重視、デザイン重視など)によってハウスメーカーを決めるべきだが、最後は営業担当との相性だと伝えたい(42歳/千葉県)

「注文住宅を建てるにはとても細かいステップを踏みながら進める必要があるので、話に齟齬(そご)が生じないことは大切です。1回1回の打ち合わせで、どこまで決まったのかを互いに確認しながら進めていける担当者と出会えると理想的です」

悩んで選んだハウスメーカーや工務店で理想の家を実現した先輩たちの実例を紹介!

実際にハウスメーカーと工務店で悩んだ末に、理想の家を実現した先輩たちの事例を紹介します。

【実例1】各社の強みと弱み、コストなどを整理・比較して依頼先を決定

オリジナリティある住まいづくりをしたいと考えていたKさんは、スーモカウンターが開催するハウスメーカー・工務店選び方講座に参加。自分たちの要望をかなえてくれそうな4社を紹介してもらいました。すべての会社に要望をまとめた同じ書類を提示して、プランと見積もりの比較表を作成して検討。スーモカウンターのアドバイザーからも客観的な意見をもらい、最終的にもっとも譲れないデザイン面の条件を実現できること、そして担当者との相性で依頼先を決め、理想の家をかなえました。

この実例をもっと詳しく→

白いガルバリウムの外壁にとことんこだわって、ようやく完成した終の住処

【実例2】価格よりも大手の安心感を重視して建築会社を選定

「広い環境でのびのび子育てしたい」と注文住宅を新築することに決めたKさん夫妻。家の購入という人生の一大イベントで失敗したくないと考え、専門家のアドバイスを受けるためにスーモカウンターを訪問。家事が楽な間取りにしたいこと、耐震性が高く火災にも強い家にしたいなど希望を伝えたところ、大手建築会社3社を紹介されました。

各社との打ち合わせでは当初の予算を超えましたが、大手以外の建築会社よりも大手の家という安心感を得ることを優先。最終的に3社のうち耐震構造に信頼性が高い会社と契約し、安心して暮らせるマイホームを実現しました。

この実例をもっと詳しく→

シアタールーム完備で夢をかなえた、家事効率の高い家

【実例3】第三者の客観的なアドバイスをもとに施工会社を決定

「一戸建てが良い」と思っていたものの、とくにこだわりがなかったHさん夫妻。何度か展示会に行ってみましたが、それぞれの会社の違いがよくわからず困っていました。そこでスーモカウンターに足を運び相談。シンプルな住まいを希望していることを予算とあわせて伝えると、ハウスメーカーから工務店まで4社を提案されました。

最終的には話がスピーディーに進み、土地もすぐに紹介してくれた会社に依頼し理想の家を実現。間にスーモカウンターという第三者が入ったことで、決定する際も納得感を持てたそうです。

この実例をもっと詳しく→

自分たちで選んだウォルナットの天然木が住まいのアクセントに

ハウスメーカー・工務店選びのポイントは?

最後に改めて田中さんに、ハウスメーカー・工務店選びのポイントを聞きました。

「注文住宅を建てるときには、ハウスメーカーと工務店のどちらに依頼するかを考える前に、まずは自分なりの家に対する『哲学』のようなものを持つことが大切です。

ハウスメーカーも工務店も、必ず建築基準法が定める基準をクリアする家を建てます。そこからさらにどんな特徴がある家にしたいのかが明確になっていなければ、そもそも選びようがありません。

いろいろなサイトや雑誌を見たり実際に物件を見に行ったりして自分なりのイメージを膨らませ、何にこだわり、どれを必ず実現したいのかを決めることから始めましょう」

スーモカウンターに相談してみよう

「ハウスメーカーと工務店のどちらを選べばいいのかわからない」「第三者の意見を聞いて依頼先を決めたい」など建築会社選びに悩んでいるなら、ぜひスーモカウンターに相談を。スーモカウンターでは、お客さまからお聞きしたご要望をかなえてくれそうな依頼先を提案・紹介します。

個別相談のほか、「ハウスメーカー・工務店 選び方講座」や「はじめての注文住宅講座」など、会社選びのポイントや家づくりの進め方などが学べる家づくり講座もすべて無料で利用できます。ぜひお問い合わせください。

調査概要

・「注文住宅3年以内建築者調査」(リクルート調べ)

・調査協力:楽天インサイト

・調査実施:2022年8月

・調査方法:インターネット調査

・対象者:3年以内に注文住宅を建築した25歳~44歳の全国の男女

・有効回答数:400名(うち、男性191名・女性209名)

イラスト/青山京子