ダウンフロアは、周りの床よりも一段下がっていることで、お部屋に開放感をもたらしつつ、おしゃれな空間を演出できます。特にリビングにダウンフロアを採用することで、広々とした印象になり、家族が団らんしやすい空間に仕上がるでしょう。

ただし、ダウンフロアはメリットがある一方で、デメリットに感じてしまう部分もあります。そこで今回は、トモノ建築設計事務所の伴野さゆりさんにお話を伺い、ダウンフロアのメリット・デメリットや費用面について解説します。

目次

ダウンフロアとは?

「リビングやキッチンなどで、他の床面より一段下げた部分をダウンフロアと呼んでいます。特にどれくらいという決まりはありませんが、キッチンでおよそ15cm~20cm程度、リビングは30cm程度下げることが多いですね」(伴野さん、以下同)

ダウンフロアのリビングは、「サンクンリビング」と呼ぶこともあります。

ダウンフロアのメリットは?

モデルハウスや施工事例で見かけることも多いダウンフロア。どのようなメリットがあるのでしょうか。

デザイン性や空間づくりが注目されがちですが、機能面のメリットも多いのがダウンフロアの魅力です。もう少し詳しく解説していきます。

こもってくつろげる空間になる

「リビングをこもった感じにしたい、という理由でダウンフロアを希望する人が多いですね。周りから30cm前後下がったフロアにすることで、『おこもり感』が生まれて、くつろげる空間になります」

空間が広く感じる

「通常の床面からダウンフロアのリビングを見渡すと、リビングに置いたソファなどの高さが、目線よりかなり低くなり、空間が広く感じます」

空間に変化が生まれる

「ダウンフロアにすると、空間のタテ方向に変化が生まれ、メリハリが出て、遊び心のある空間を実現できます」

段差部分をベンチとして使える

「友達が大勢訪れたときでも、段差部分をベンチ代わりに使うことができます。来客の多いお宅などでは重宝しますね」

空間をつなぐ仕掛けとして活用できる

「ダウンフロアによって高さを調整し、空間をつなぐ仕掛けが可能です。例えば、キッチンの床を15cm~20cm程度下げると、天板と通常の床面に置いたダイニングテーブルの高さが同じくらいになり、配膳や後片付け、調理をしながら会話をするのにも便利です」

収納スペースを増やせる

ここからは編集部が解説します。

ダウンフロアを採用するのであれば、段差の高い部分の床の下に引き出し式の収納を造作し、収納スペースを増やすことも可能です。床面積を消費することなく、空間を収納に変えることができます。

床に置く収納家具に比べて圧迫感もないため、ものが増えやすいリビングもスッキリと片付けられます。

頻繁に使うものは小さめの引き出しにしたり、かさばるものは奥にしまうなど、事前に収納するものを想定して大きさや配置を考えましょう。

子どものプレイスペースになる

ダウンフロアは、小さい子どものプレイスペースとして利用する場合もあります。

空間が限られているため、キッチンやダイニングから目が届きやすく、「少し目を離したすきにいなくなった」という事態を防止しやすいです。ベビーゲートを付けておけば、さらに行動を制限できます。

ただし、ダイニング側に子どもがいる場合は、落下の危険があります。ダイニングでは遊ばせない、プレイスペースまでは一人で行かせずに大人が連れていくなど注意が必要です。また、段差の角で頭をぶつけてしまわないように、クッション材やスポンジを貼るなどの対策も忘れないようにしましょう。

ダウンフロアのデメリットは?

ダウンフロアはメリットが多いものの、デメリットもあります。住んでから後悔しないためにも、注意すべきポイントも押さえておきましょう。

バリアフリーにはならない

「バリアフリーにはなりません。ただし、30cm前後の段差があれば、つまずく心配もありません。高齢者など、段差を上るときに『よいしょ』という感じになる人はいるでしょう」

ロボット掃除機が使いにくい

「ロボット掃除機で、通常の高さの床とダウンフロアを一緒に掃除することはできないので、その点はデメリットといえるかもしれません」

インテリアに制限がある

「家具の大きさや配置が制限される点もデメリットです。例えば、ダウンフロアリビングに置いたテレビとソファの距離をもう少し離したいと思っても、段差が邪魔して離せないといったケースが考えられます。プランニングのときに、あらかじめ家具や家電の大きさやレイアウトも考慮した方がいいでしょう」

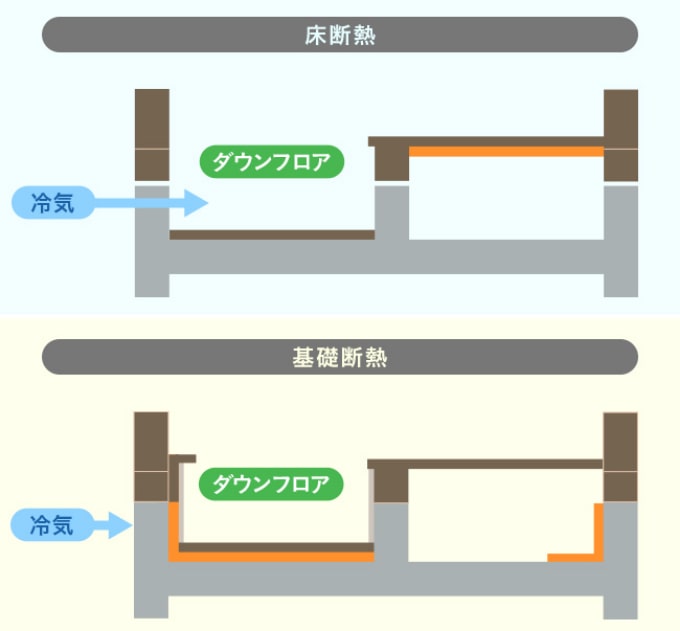

基礎から冷気が伝わるケースも

「住宅の断熱方式には、床から断熱する床断熱と、基礎から断熱する基礎断熱があります。

ダウンフロアが基礎に囲まれているような構造の場合、床断熱だと基礎から冷気が伝わってしまいます。ダウンフロアにする場合は、基礎断熱にするなどの対策が必要です」

近年では基礎断熱と床下エアコンを組み合わせ、基礎からの冷気を防ぎつつ床下空間を有効利用する方法も普及しています。

床下の点検やメンテナンスがしにくい

「ダウンフロアにした箇所は、床下の空間が狭くなるため、キッチンなど給排水管が通る場所に採用する場合は、点検できるような対策が必要です」

ダウンフロアを検討するときの注意点

ダウンフロアには注意点もあります。編集部が解説しますので参考にしてください。

ハウスメーカーの選択肢が少なくなる

ダウンフロアは一般的な施工ではないため、すべての工務店やハウスメーカーが対応しているわけではありません。

前述のとおり、ダウンフロアは冷気が伝わりやすく、基礎断熱にするなど対策が必要です。ダウンフロアの施工実績が豊富で、ノウハウを持った担当者がいる工務店やハウスメーカーに依頼するようにしましょう。

新築で長期優良住宅認定を受けたいなら床下空間の高さに注意

耐震性や省エネルギー性など、長期にわたって安心して快適に暮らせる基準をクリアした家を「長期優良住宅」といい、認定を受けることで住宅ローン控除や不動産取得税などの税制面や住宅ローンの金利などで優遇を受けることができます。

例えば住宅ローン減税の場合、控除期間13年間で最大409万5000円の控除が受けられます。また、子育て世帯・若者夫妻世帯が2024年・2025年中に入居した際には最大455万円の控除額になります。

長期優良住宅の認定を受けるためには、床下空間の有効高さを330mm以上にしなくてはなりません。有効高さは床下を点検するための空間を確保するのに必要となりますが、ダウンフロアにすることで床下の高さを保てなくなり、長期優良住宅認定が受けられなくなる可能性もあります。しかも床下の断熱材が施工された状態での330mm以上なので、ダウンフロアにするなら基礎の高さを調整する必要が出てきます。

基礎の高さで床下の空間を確保できるものの、その分施工費は高くなってしまいます。ダウンフロアと長期優良住宅認定のどちらを優先すべきか、よく検討したうえで採用してください。

採光と通風を工夫する

ダウンフロアは採光性や通風性などにも考慮する必要があります。例えばフルフラットなら掃き出し窓から差す光もフロア全体に届きやすいですが、ダウンフロアにすることで一段下がったところは明るくても、その他の場所が暗く感じてしまう場合もあります。また、風も同様で、一段床が下がっていることで空気の流れが変わってしまう可能性が高いです。

採光性を高めるなら、天窓や高窓を取り付けるのがオススメです。天窓や高窓などの高い位置に窓を設置すれば、空間全体に光が入りやすくなります。特に南向きにすることで効率的に自然光を取り込むことができるでしょう。

また、通風性に関しても空間全体に風が行き渡るように、窓の配置や大きさなどを考える必要があります。近年は高断熱性能を持つ天窓や、通風シミュレーションを活用した設計提案も普及していますので、あわせて相談するとよいでしょう。

材質にもこだわる

ダウンフロアを取り入れるなら、材質にもこだわってみましょう。特にリビングは座り心地や素足での感じ方などで居心地の良さが違ってきます。

ダウンフロアの床材としてオススメなのが、無垢材です。無垢材は心地よい肌触りに加えて、熱伝導率が低く断熱性にも優れています。例えば冬場に素足でフローリングに触れるとヒヤッとした冷たさを感じやすいですが、無垢フローリングなら冷たさを感じることも少なく、また夏もサラッとしていてベタつきません。

また、小さい子どもがいる家庭ならクッションフロアやカーペット、じゅうたん、畳などの柔らかい素材を敷き詰めることで、遊び場や少し横になる場所としても活用できます。

事前に寒さ対策を考えておく

ダウンフロアを設けるなら、事前に寒さ対策に関しても考えておく必要があります。ダウンフロアは床から冷気が上がってきている場合も多いため、床暖房を取り付けたいところですが、場所によっては使用できないケースもあります。そのため、床下エアコンを使って床下の空気を暖める方法が採用されやすいです。床下が温まれば、ダウンフロアだけでなくリビングの床が全体的に温められ、足元からの冷えを軽減できるでしょう。

また、ダウンフロアの近くに窓を設置する場合は、窓の断熱性能も上げておく必要があります。リビングは特に面積の大きい掃き出し窓を採用する傾向にあり、断熱性の低い窓だと暖まった空気が外に出ていき、逆に冷たい空気が入ってくる可能性も高いです。冷気を遮断して暖かさをキープするためにも、トリプルガラスや樹脂窓の採用を検討してみてください。

2025年の省エネ基準改正により、高断熱窓の採用はほぼ必須となっています。特に、トリプルガラスや樹脂窓は優れた断熱性能を持ち、室内の温度を安定させ、冷暖房効率を向上させるため、省エネルギーに大きく貢献します。断熱性能をしっかり確認したうえで、適切な窓を選ぶことが重要です。

他にも、全館空調システムによって室内の温度を一定に保つようにしたり、こたつを設置して足元が冷えないようにしたりするのもオススメです。

ダウンフロアの段下がりにかかる費用は?

新築でダウンフロアを取り入れる際、段下がりにかかる費用が気になる方も多いでしょう。ダウンフロアの費用相場は、1畳あたり5万円~8万円程度とされていますが、近年の建材費や施工費の高騰により、地域や施工内容によっては1畳あたり8万円~10万円程度となることもあります。費用は主に材料費と施工費から構成されており、工法や施工地域、選ぶ建材により異なります。新築注文住宅の場合、設計や仕様により追加費用が発生することもありますので、予算を考慮しながら慎重に計画を進めることが大切です。

フルフラットな空間と比べて、追加で10万円以上のコストがかかることも考慮しておきましょう。また、段差部分を高くして造作ベンチをつくったり、収納スペースとして段差部分に引き出しを設ける場合、さらに追加費用が発生することがあります。そのため、予算面も十分に考慮して導入を検討することが重要です。

おしゃれなダウンフロアの実例を紹介!

ダウンフロアを採用することで、部屋の雰囲気はどのように変わるのでしょうか?

実際にトモノ建築設計事務所が手掛けたダウンフロアの実例を見てみましょう。

【実例1】遊び心あふれる開放的なダウンフロア

男の子が3人いる家庭なので、「遊び心がほしい」という希望でダウンフロアを採用した例です。ダウンフロアにすることで、空間が緩やかに区切られています。また、天井からつるされたハンモックとも相まって、遊び心があふれる空間になりました。リビングの横には大きな開口があり、ダウンフロアの開放感がさらに強調されています。

【実例2】ダウンフロアとスキップフロアの組み合わせで立体的な空間に

ダウンフロアとスキップフロアを組み合わせた例です。こもる雰囲気と遊び心のある空間がほしいという希望をもとにプランニングしました。広いリビングではありませんが、「このコンパクトさが自分たちの暮らし方に合っている」と、施主家族はお気に入りです。

スキップフロアの下のリビングをダウンフロアにすることで天井高を稼ぎ、あまり圧迫感が出ないよう配慮しています。

【実例3】勾配天井と組み合わせて吹き抜けのような開放感を実現

落ち着いた雰囲気のダウンフロアリビングです。段差部分のカウンターは、来客時にはベンチとして使用しますが、飼い猫がくつろぐ場所にもなっています。勾配天井とダウンフロアを組み合わせることで、吹き抜けのような開放感を実現しています。

【実例4】ダイニングテーブルと高さを合わせたダウンフロアのキッチン

キッチンの足元をダウンフロアにした例です。キッチンを下げることにより、ダイニングテーブルとキッチンカウンターの高さが合い、連続性を出せます。

通常キッチンカウンターで食事をしようとすると、背の高いスツールタイプの椅子が必要ですが、ダウンフロアにしているので、普通の椅子に座ってちょうどいい高さです。調理しながら会話したり、お茶をしたりといったことが自然とできます。

【実例5】キッチンの足元をダウンフロアに

これも、キッチンの足元をダウンフロアにした例です。水ハネや油ハネに配慮して、床材をフロアタイルにしています。一段下がっているので床材が変わっても違和感なく、自然な印象です。キッチン自体は壁付けですが、背面の作業台がダイニングテーブルとつながっており、配膳しやすくなっています。

ダウンフロアを採用した先輩の体験談を紹介!

スーモカウンターで、ダウンフロアを採用した家を建てた先輩たちの実例を紹介します。どんな点にこだわり、どんな住まいを実現したのか、実例を参考に学んでいきましょう。

【case1】開放感へのこだわりに見事に応えたサンクンリビング

実家の敷地内に子世帯だけの家を建てたいという夢があったKさん。こだわったのは、高気密・高断熱の家。開放感のあるリビングにしたいという希望もありました。依頼先を探す過程で、性能とコストのバランスがわからなくなってしまったKさんは、SUUMOのWebサイトで知ったスーモカウンターを訪れることに。そこで、依頼先候補として2社を紹介され、予算に近かった1社に決定。

完成した住まいのLDKは開放感いっぱい。天井を吹き抜けにしたうえに、リビング床の一部を一段下げてへこませたサンクンリビングを採用。空間が上にも下にも広がって開放的な大空間になりました。

この実例をもっと詳しく→

開放感あふれる大空間をかなえた高気密・高断熱の住まい

【case2】大切な家族の時間を有意義に過ごせるダウンフロアのリビング

共働きのWさん夫妻は、子どもが3歳になったとき、祖父の田んぼを宅地にして一戸建てを建てることを計画。妻の職場と同じショッピングモールにスーモカウンターがあったため、早速訪れることに。そこで、どうしても譲れない希望を伝えたところ、紹介されたのは4社。最終的にその中から最も提案力のあった1社に決定しました。

完成したのは、子どもの面倒を妻の母に託せるように計画した二世帯住宅。一番大切な家族の時間を過ごすダウンフロアのリビングは、ソファがなくても腰かけられて便利。それぞれが思い思いの格好でくつろぎながら、団らんを楽しんでいます。

この実例をもっと詳しく→

憧れより現実!妻の母と暮らす共働き夫婦の二世帯住宅

ダウンフロアのオススメインテリアを紹介

ダウンフロアにする場合、どのようなインテリアと相性が良いのでしょうか。できればダウンフロアに合わせて家具を新調し、照明計画も忘れないようにしましょう。

オススメの家具と照明を紹介します。

ローソファやフロアソファ

ダウンフロアの魅力を最大限活かすためにも、ローソファやフロアソファなど、なるべく低いタイプのソファを選びましょう。

高さがある家具を選んでしまうと圧迫感が出てしまい、ダウンフロアの魅力も半減してしまいます。なるべく家具の高さをそろえ、レイアウトにも気を配りましょう。

間接照明

ダウンフロアのおこもり感と間接照明は相性が良いため、プランを依頼する際に照明計画も忘れないようにしましょう。

くつろぎタイムは照明を落として過ごしたくなりますが、暗すぎると段差につまずくおそれがあります。

オススメは、ダウンフロアの段差にライン状に間接照明を配置する手法です。おしゃれな空間演出と、視認度向上という実用性を両立させることができます。

間接照明についてもっと詳しく→

オススメの間接照明の選び方とは 生活空間をおしゃれに変える上手な使い方をプロが解説

ダウンフロアで後悔しないためのポイント

最後にあらためて伴野さんに、ダウンフロアを採用するときのポイントを聞きました。

「ダウンフロアにするスペースの広さの感覚は、事前に把握しておいた方がいいでしょう。LDKの一部分が下がっていることで、ゾーニングがはっきりし過ぎて、狭く感じてしまうことがあります。家具のレイアウトにも制限が出るので、配置する予定の家具の大きさを考慮して計画した方がいいですね。

また、事前にダウンフロアのあるモデルハウスを見に行くなど、広さの感覚を体感しておくことをオススメします。それが難しい場合は、建築士さんや担当者に、自分たちの理想の暮らし方にダウンフロアが適しているか、どれくらいの広さにすればいいかなどを相談した方がいいでしょう」

スーモカウンターに相談してみよう

「どうやって進めたらいいのかわからない」「ダウンフロアの設計が得意な建築会社はどうやって選べばいいの?」など、住まいづくりにあたって、このような思いを抱いているなら、ぜひスーモカウンターに相談を。スーモカウンターでは、お客さまのご要望をお聞きして、そのご要望をかなえてくれそうな依頼先を提案、紹介します。

無料の個別相談のほか、「はじめての注文住宅講座」や「ハウスメーカー・工務店 選び方講座」など、家づくりのダンドリや、会社選びのポイントなどが学べる無料の家づくり講座も利用できます。ぜひお問い合わせください。

イラスト/アカネ