住まいの断熱性を考える上で避けて通れないのが窓ガラスです。窓ガラスにはどのような種類があって、それぞれどのような特徴があるのか、YKK APの南雲歩さんに話を聞きました。

窓ガラスとは?

窓ガラスとは、サッシとともに窓を構成するガラスで、家の内部と外部を仕切るために使われます。

窓の構成

窓は、窓ガラスとサッシによって構成されています。さらにサッシは、建物に取り付けるための枠と、ガラスフレームで構成されています。

窓ガラスの役割

窓自体には、光を通す役割(採光)、風を通す役割(通風)、視線を通す役割(透視)などがあります。また、建物の外観デザインでも大きな役割を果たします。

このように重要な役割を担う「窓」の中で、大きな面積を占めているのが、窓ガラスです。

「窓ガラスに注目すると、住み心地を快適なものにするために、遮音、遮熱、断熱、防災、防犯など、さまざまな機能が付加されています」(南雲さん、以下同)

窓ガラスにはどんな種類がある?

窓ガラスは、ガラスの枚数や機能性、表面の加工などによってさまざまな種類があります。

●枚数による窓ガラスの種類

| ガラス1枚 | 単板ガラス |

|---|---|

| ガラス2枚 | 複層ガラス |

| ガラス3枚 | トリプルガラス |

●機能性による窓ガラスの種類(複層ガラスの例)

| 断熱・遮熱機能 | Low-E複層ガラス |

|---|---|

| 防犯機能 | 安全合わせ複層ガラス |

| 防災機能 | 防災安全合わせ複層ガラス(※) |

| 防火機能 | 網入り複層ガラス、耐熱強化複層ガラス |

| 視線を遮る機能 | 不透視複層ガラス(型・すりなど) |

| 防音機能 | 安全合わせ複層ガラス 防音タイプ、異厚複層ガラス |

※「防災安全合わせガラス」は板硝子協会の会員であるAGC(株)、日本板硝子(株)、セントラル硝子(株)が製造する合わせガラスの共通呼称です

主な窓ガラスの特徴

窓ガラスにはさまざまな機能が付加されています。その中の一部は単板ガラスと組み合わせることができますが、複層ガラスまたはトリプルガラスのみで可能となる機能もあります。

単板ガラス

いわゆる1枚のガラスのことです。透明のものは「フロートガラス」と呼ばれています。

「単板ガラスは、断熱性が低いため、今では新築の住宅にはほとんど使われていません」

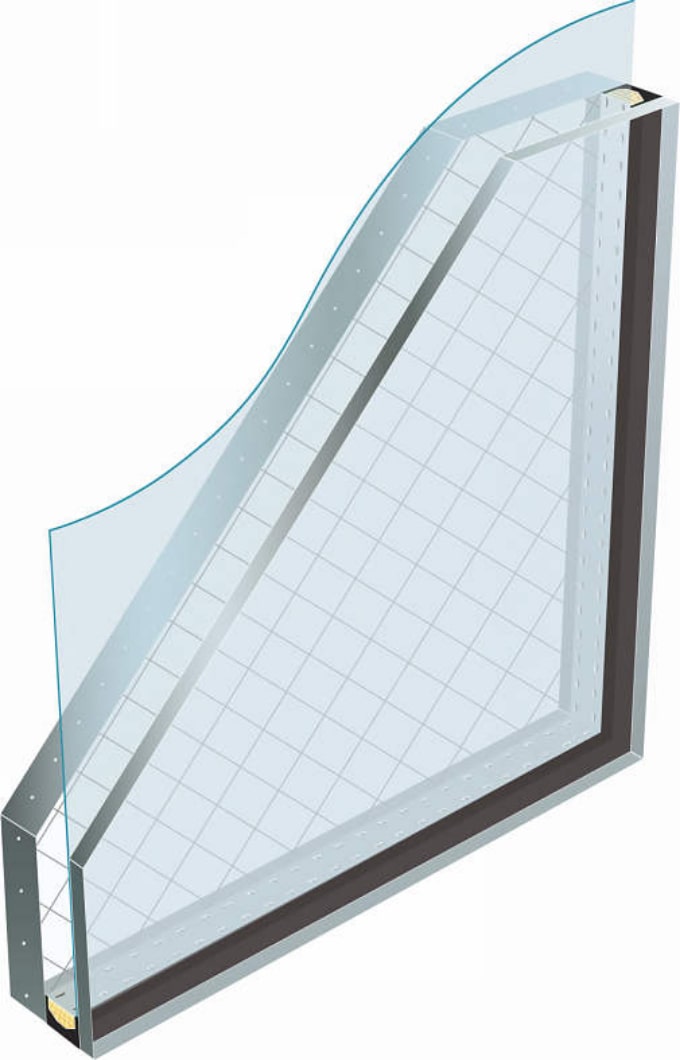

複層ガラス

2枚のガラスで構成された窓ガラスです。単板ガラスより高い断熱効果や遮熱効果が得られます。

Low-E複層ガラス

Low-Eは、「Low Emissivity(低放射)」の略。二層になっているガラスの内、どちらかの中空層側に特殊な金属膜がコーティングされているガラスです。

「Low-E複層ガラスには、遮熱タイプと断熱タイプがあります。両タイプとも、室内の暖かさや涼しさを逃がさない断熱性は共通ですが、遮熱タイプは、日射熱を遮って室内の暑さを抑える機能に優れており、断熱タイプは、日射熱を取り込んで暖房熱を外に逃がさない機能に優れています」

トリプルガラス

3枚のガラスで構成された窓ガラスです。Low-E複層ガラスよりも、さらに断熱性に優れています。

安全合わせ複層ガラス/防災安全合わせ複層ガラス

ガラスとガラスの間に強度と柔軟性に優れた樹脂中間膜を挟み込んだガラスです。破片が飛び散りにくいという特徴のほか、防音機能を高めたものや、乳白食のフィルムを挟んで視線を遮る効果を付加したものなどがあります。樹脂中間膜の厚さが30mi以上60mil未満(0.76㎜以上1.52㎜未満)のものを「安全合わせ複層ガラス」、60mil(1.52㎜)以上のものを「防災安全合わせ複層ガラス」と呼んでいます。

強化複層ガラス

同じ厚さのガラスの3~5倍の耐風圧強度をもち、衝撃強度にも優れ割れにくく、万が一割れた場合でも粒状になり、ケガを防ぐガラスです。

網入り複層ガラス

防火地域の住宅に使われる一般的な防火ガラスです。ガラスの中に金網が封入されており、熱でガラスが割れても脱落せず、炎の侵入を防ぎます。

「勘違いされることが多いのですが、金網は、火災でガラスが割れても落下しないようにするためのもので、防犯目的のものではありません」

耐熱強化複層ガラス

網のない防火ガラス。網がないためクリアな視界が得られます。強度が高く、万が一割れても破片が細かい粒状になってケガを防ぎます。

不透視ガラス

視線を遮る効果のあるガラスで、加工の仕方などによって次のようなものがあります。

| 型ガラス |

|---|

|

|

| すりガラス |

|

|

| ぼかしガラス |

|

|

| 安全合わせ複層ガラス(乳白タイプ) |

|

|

| 強化複層ガラス(ミスト柄タイプ) |

|

|

| 耐熱強化不透視タイプ |

|

|

不透視ガラスにはさまざまなタイプがある(画像/YKK AP)

異厚複層ガラス

異なる厚さのガラスを組み合わせて、条件によって通常の同じ厚さのガラスを組み合わせた複層ガラスで起こる場合がある「共鳴」を防ぎ、遮音効果を高めたガラスです。

目的別のガラスの選び方は?

窓ガラスは、目的に応じて最適なものを選びたいものです。そこで、目的別にどのようなガラスがおすすめなのか、選び方を紹介します。

断熱性を高めたい

断熱性が低いと、冬に寒く、夏に暑い、住み心地の悪い住まいになってしまいます。しかし、窓ガラスの断熱性を高めることで、住み心地を改善することができます。

「窓ガラスは、単板ガラス→複層ガラス→Low-E複層ガラス→トリプルガラスの順に断熱性能が高くなります。一般的に断熱性能が高いものほど価格も高くなりますので、予算に応じて最適なものを選んでください。

また、中空層にアルゴンガスを注入した『アルゴンガス入』ですと、さらに断熱効果が期待できます」

防犯性を高めたい

窓ガラスの防犯性は非常に重要です。なぜなら、空き巣の侵入経路は、窓からが約6割、浸入方法はガラス破りが約5割だからです。(※)

※警視庁ホームページ 平成30年度中の侵入窃盗(空き巣)の傾向より

「防犯性を高めるには、破壊されにくく、割れても飛散しにくい(貫通しにくい)ガラスを選ぶこと。おすすめのガラスは『安全合わせ複層ガラス』です」

自然災害に備えたい

地震や台風などの自然災害で窓が割れ、飛散した破片でケガをするといった危険に備えて、安全性を重視した窓ガラスを選びましょう。

「第一に割れにくいガラス、そして割れても破片が飛散しない(貫通しにくい)ようなガラスを選びましょう。おすすめは、『防災安全合わせ複層ガラス』です」

騒音を抑えたい

生活騒音が思わぬトラブルになることもあります。音は窓からモレるので、できれば遮音効果の高い窓ガラスを選びましょう。

「同じ厚さのガラスを組み合わせた複層ガラスの場合は、条件や音の種類によっては2枚のガラスが共鳴して、音が増幅されてしまう可能性があります。遮音効果を高めたいなら、異なる厚さのガラスを組み合わせた『異厚複層ガラス』や、中間層に防音特殊フィルムを挟み込んだ『安全合わせ複層ガラス 防音タイプ』がおすすめです」

ガラスの性能を引き出すサッシとは?

サッシとは、窓を建物に取り付けるための枠と、ガラスフレームです。

「窓ガラスと同様、サッシによっても窓の機能性が変わってきますが、特に材質や構造の違いが断熱性に影響を与えています」

サッシの種類

サッシには、素材によって次のような種類があります。

●アルミサッシ:アルミ素材のサッシ

●樹脂サッシ:樹脂素材のサッシ

●アルミと樹脂の複合サッシ:室外側はアルミ、室内側は樹脂素材のサッシ

●木製サッシ:木製のサッシ

それぞれにメリット・デメリットがあります。せっかく機能性の高い窓ガラスを選んでも、サッシ選びで失敗すると、その機能が生かしきれないこともありますので、窓ガラスと一緒に選びましょう。

サッシについてもっと詳しく→

窓サッシの種類とそれぞれの特徴は? 材質によって違いはあるの?

窓ガラスにこだわった住まいを建てた先輩たちの事例を紹介!

スーモカウンターで、窓ガラスにこだわった住まいを建てた先輩たちの事例を紹介します。その人たちが、どんな点にこだわり、どんな住まいを実現したのか、実例を参考に学んでいきましょう。

【case1】オプションでトリプルガラスに変更し、ランニングコスト削減に成功

賃貸アパートに住んでいたSさん夫妻は、冬は寒く夏は暑い環境に不満を抱き、家づくりをスタート。

完成した新居には、Sさんのこだわりがいっぱい。機能性にこだわった夫は、日差しや熱を遮って空調がよく効くようにと、リビングの大きな窓をオプションでトリプルガラスに変更しました。「結果的に、住まいのランニングコストを抑えることに成功しました」と、大満足です。

この実例をもっと詳しく→

効率の良さとリラックス感を兼ね備えたむく床の家

【case2】アルゴンガスを封入した複層ガラスも! 充実の標準装備が決め手の一つ

結婚前は、夫の賃貸アパートに同居していたDさん夫妻。冬寒いことが不満だったと妻は言います。新居を建てるためにスーモカウンターを訪問したDさんが最終的に依頼先を選んだ決め手は、標準装備の充実ぶり。例えば窓ガラスは、ガラスとガラスの間に断熱性の高いアルゴンガスを封入したものがその会社の標準でした。新居完成後は、冬も暖かく過ごせる住まいで、穏やかな生活を送っています。

この実例をもっと詳しく→

自慢のインナーガレージ付き!外観にもこだわった、三角屋根が連なる平屋の家

【case3】ほぼすべての開口部に遮熱ガラスを使用した断熱性の高い家

スーモカウンターを訪れたOさんは、そこで、建物の断熱性や気密性を重視している会社を5社紹介してもらい、そのうち1社のモデルハウス宿泊体験にも参加。実際にひと晩暮らしてみた快適さが決め手となって、その会社へ依頼することに。

完成した住まいは、熱交換換気システムを採用し、ほぼすべての開口部に遮熱ガラスを使用。真夏の日中に室内からガラスに触れても全く熱さを感じないほどの断熱性と防音効果に満足しています。

この実例をもっと詳しく→

家の中でも外でも、気持ちのいい空気に包まれたくて

【case4】キャンペーンで、トリプルガラスが標準に! 期待以上の快適さに大満足

賃貸住宅に暮らしていたSさん一家。家賃と光熱費を合わせると10万円近くかかることにもったいなさを感じ、家を新築することに。

スーモカウンターで、低予算で、高気密・高断熱の家を建てたいと伝えたところ、紹介されたうちの1社が、複層ガラスをトリプルガラスに変更できるキャンペーン中だったため、その会社に依頼することにしました。

完成した新居に実際に住んでみたところ、快適さは期待以上と、驚きを隠せません。

この実例をもっと詳しく→

道路まで距離のある旗竿地を活かして、静かな環境に明るく開放的な家を

【case5】オール樹脂サッシのトリプルガラスに惹かれて依頼先を決定

近くで暮らす両親の実家を二世帯住宅に建て替えることにしたIさんは、早速スーモカウンターを訪問し、依頼先候補を紹介してもらいました。

最終的な依頼先を選んだ決め手は、オール樹脂サッシのトリプルガラスを扱っていたから。複層ガラスは普通で、トリプルガラスに魅力を感じていたIさん。防寒、防音に加えて、防犯にもなる点がポイントでした。こうして、冬も暖かく、結露がほぼ付かない二世帯住宅が完成しました。

この実例をもっと詳しく→

離れて暮らす家族、ご両親、愛犬も大満足の新居が完成

窓ガラスを選ぶときのポイント

最後にあらためて南雲さんに、窓ガラスを選ぶときのポイントを聞きました。

「YKK APが出荷している住宅用ガラスの約85%がLow-Eガラスです。まずは、Low-E複層ガラスを基準として、防災、防犯、遮音といったそれぞれのニーズに合った機能を組み合わせて選ぶといいと思います」

スーモカウンターに相談してみよう

「どうやって進めたらいいのかわからない」「窓ガラスはどうやって選べばいいの?」住まいづくりにあたって、このような思いを抱いているなら、ぜひスーモカウンターに相談を。スーモカウンターでは、お客さまのご要望をお聞きして、そのご要望を叶えてくれそうな依頼先を提案、紹介します。

無料の個別相談のほか、「はじめての注文住宅講座」や「ハウスメーカー・工務店 選び方講座」など、家づくりのダンドリや、会社選びのポイントなどが学べる無料の家づくり講座も利用できます。ぜひお問い合せください。

イラスト/杉崎アチャ