日本で家を建てるなら和風の家を、と考えている人も多いでしょう。いわゆる純和風のほかに、今は「和モダン」の家も人気です。そもそも和風の家の魅力とはどういったところにあるのでしょうか。洋風住宅との比較や「和」を感じられる外観や内装、素材にも着目して、一級建築士の秋山怜史さんに和風住宅の魅力と家づくりのポイントについて聞きました。

和風の家や和モダンの家とは?

日本古来の建築としては、書院造りや数寄屋造りなどがあります。これらには一定の様式や格式がありますが、現在私たちが「和風の家」と言った場合、必ずしもこれらの様式や格式を守った住宅というわけではないようです。

「実は、『和風の家』の定義はなかなか難しく、人によっては和室があるだけで、『和』を感じられる『和風の家』になります。新建材を使っていてもデザインさえ和風ならば『和風の家』と言えてしまう点は、専門家としては違和感もありますが、住まい手がイメージする『和』が再現できていれば、それは『和風の家』と言っていいでしょう。それほど、『和風の家』という言葉には幅広さがあります」(秋山さん、以下同)

「和モダンの家」はどんな家?

「和」の要素を取り入れた住宅として「和モダンの家」と言われる住宅もあり、人気が高まっています。では、「和モダンの家」とはどのような家なのでしょうか?

「『和モダン』と聞くと、和洋折衷のようなイメージを持つ人もいるかもしれませんが、それよりも『和』の現代的な部分をどう解釈するかによると思います。実は、『和モダン』も定義が難しく、幅広いものです。例えば、明治時代や大正時代の西洋文化が入ってきた当時の日本の建築を『和モダン』と感じる人もいるでしょうし、より現代的な要素を取り入れたものを『和モダン』と捉える人もいるでしょう」

「純和風住宅」は「和風の家」と何が違う?

どちらも日本の伝統的な建築スタイルを取り入れた住宅で、大きな違いはありません。

ただし、「純和風住宅」という場合、例えば囲炉裏、茶室、土間など和風の要素だけを取り入れた建築物を指すケースが多いです。老舗旅館などは純和風の雰囲気を打ち出すことで、利用者にどこかノスタルジーや非日常を感じる体験を提供しています。

「和風の家」は日本家屋の要素を取り入れながらも、一部欧米的な生活様式を取り入れたデザインとなることもあります。

以下の記事では「日本家屋」について詳しく紹介しています。興味のある方は、ぜひご覧ください。

>>日本家屋の特徴や魅力とは?外観や内装・間取りのポイントを画像付きで解説

「和風の家」と「洋風の家」の違い

「和風の家」や「和モダンの家」の定義が難しいことはわかりました。では、「和風の家」と「洋風の家」の違いは、どういったところにあるのでしょうか?

「主にデザイン要素で『和風』と『洋風』を分けているのではないでしょうか。例えば、欧米の住宅には石やレンガが多用されているイメージがあります。ただし、今の日本で『洋風の家』と言われている住宅に必ずしも石やレンガが使われているわけではありません。外壁は石やレンガに見えても、石風やレンガ風のサイディングだったりするのです。

また、『洋風の家』を細分化して『南欧風の家』と言った場合、イメージするのはテラコッタタイルだったり、『北欧風の家』ならばパイン材と白壁だったりします。このようになんとなくイメージするデザイン要素が含まれている住宅を『〇〇風の家』と言っているのです」

和風住宅の魅力とは?

「和風の家」には、明確な定義はないものの、「和」を感じさせる要素のある住宅が「和風の家」だとするのなら、その魅力はどのようなところにあるのでしょうか?

「日本の風土に適している」は間違い?

「『和風の家』は、日本の風土に適している点が魅力だと考える人がいるかもしれませんが、そうとも言い切れません。日本には四季があり、夏は高温多湿で冬は寒い。しかし、昔の日本家屋は夏に照準を合わせて建てられた結果、冬に寒いという弱点がありました。20年~30年前でも無断熱の住宅があったほどです。

一方、『和』を感じさせる要素として軒(のき)や庇(ひさし)がありますが、これらは夏の強い日差しを遮り、外壁を風雨から守るという役割を担っており、日本の夏に適した造りと言えるでしょう」

日本人の心に響く素材感やデザイン

木の質感や木目の表情など、「和」をイメージさせる素材には、どこか日本人の琴線に触れる趣があるように感じます。そういった点も「和風の家」の魅力と言えるのではないでしょうか?

「木を使っているから『和』とは言い切れませんが、木の使い方や見せ方に『和』を感じる部分はあると思います。木の柱をそのまま使う「現し」で仕上げるといった使い方は、日本の特徴的な建築様式の中から生まれたものなので、そういったところに『和風の家』の魅力を感じる人も多いでしょう。

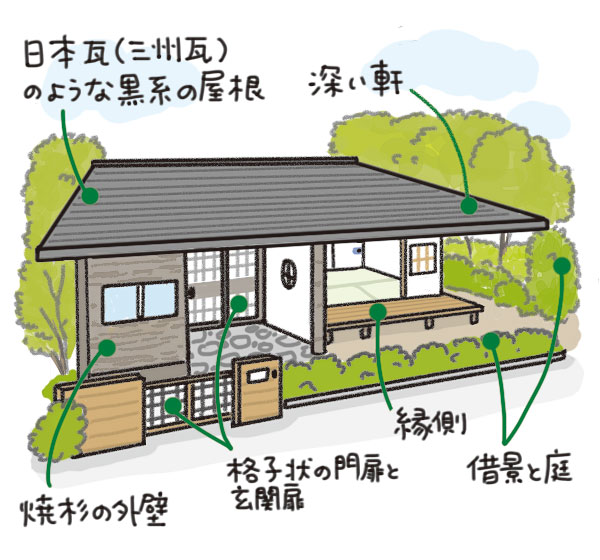

また、色も『和』を感じるポイントです。例えば日本瓦が黒いことから、黒っぽい色に『和』を感じる傾向があります。黒系のガルバリウム鋼鈑を外壁に使った住宅を『和モダン』と言ったりするのは、色の影響からでしょう」

外部とのかかわり方にも「和風の家」の魅力がある

歴史的に日本の住宅が求められてきた外部とのかかわり方の中にも、「和風の家」の魅力を見出すことができると、秋山さんは言います。

「日本の住宅は、火事のときにどうやって家財を守るかという視点が取り入れられています。例えば、土蔵の壁に漆喰が使われたのは、高い耐火性があるからです。家の外壁には焼杉が使われることもありますが、木材に焼きを入れることで腐食を防ぎ、耐火性を高める効果があります」

内装にも「和風の家」の魅力がある

「和風の家」は、外観だけでなく内装にも特有の魅力があるように感じます。

「外からの視線を遮りながら柔らかく光を取り込むアイテムとして障子があり、『和風の家』では定番になっています。また、板張りの床にむく材を使い、傷がついたら削ってオイルを塗りなおすというメンテナンス性の高さも『和風の家』の魅力と言えるでしょう」

「和風の家」の魅力は、庭の捉え方にも

「『和風の家』にとって、自然をどう取り込むかは重要です。家は庭の一部ですし、庭は家の一部です。家だけではなく、庭も一緒に考えることが『和風の家』の家づくりだと考えています。たとえ広い庭が確保できなくても、日本には昔から『借景』という考え方があります。家の中からどのような風景を見たいのかを考えることで魅力的な『和風の家』になります」

和風の家・和モダンの家に合う内観・外観の要素は?

ここでは、和風あるいは和モダンな雰囲気を演出する内観・外観の8つの要素について説明します。いずれも日本家屋に昔から取り入れられてきた要素として見栄えだけではなく、機能面でも人気があります。

畳・床

畳の間は日本家屋の大きな特徴の1つです。い草のもつ独特の風合いに加え、調湿効果や断熱効果もあります。

畳以外にも例えば縁側では床(板張り、フローリング)を使用するケースもあります。特に、無垢フローリングは和風と相性が良いといわれ、山桜やカバ、タモ材が多く使われています。

無垢フローリングについては以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

>>無垢フローリングのメリット・デメリットは?種類や選ぶ際のポイントを教えます

和風建具

建具とは、建築物の外壁の開口部あるいは内部に仕切りとして備えられる開閉式の設備を指します。和風建具の代表的なものは引き戸、障子、襖(ふすま)などがあります。洋風建具の代表例はドア、サッシ、窓などが挙げられます。

畳の間と和風の建具を用いた部屋に床の間を設置してお客さまをおもてなしすれば、和の雰囲気を感じてもらえるでしょう。床の間については以下の記事も参考にしてください。

>>和モダンでおしゃれな床の間をつくるには? レイアウトのヒントや実例を紹介

塗り壁

塗り壁とは、下地の上に土などの天然素材・自然素材を塗って仕上げた壁をいいます。内装・外装の双方に使われます。壁の素材に漆喰や珪藻土といった自然素材を使うため、木造の日本家屋にマッチするだけでなく、シックハウス症候群の予防や空気の調湿作用なども期待できます。

さらに詳しい内容は、こちらの記事にて紹介しています。

>>塗り壁の外壁・内壁を注文住宅で実現したい!メリット・デメリットや種類・費用目安まで解説

縁側

縁側とは、家の建物の縁部分に張り出して設けられた空間で、一般的には板敷きの通路をいいます。広い間口で、天気の良い日には屋内から庭の風景を楽しんだり、家族で会話をしたり、読書をするなどくつろぎの場を提供してくれます。

以下の記事では、実際に縁側のある家を紹介しながら、縁側について深く解説しています。

>>縁側とは? 縁側のある家のメリット・デメリットや実例を紹介!

土間

土間は、室内に上がる前につくられた土足のスペースです。土間というと玄関をイメージされることが多いですが、ちょっとした作業場や収納などに活用されることもあり、居住空間の一部として活用することもあります。

土間を設置することで、多目的な利用ができる有効なスペースをつくれるなどのメリットがあります。

天井

和風の家の天井には何種類ものデザインがあります。竿縁天井、格天井、あえて梁をむき出しにした「梁あらわしの天井」などもあります。

和室では畳の間であぐらをかいたり寝そべったりするため、椅子でくつろぐよりも天井に視線が行きやすくなります。イメージの統一という観点からも天井のデザインには気を配りたいものです。

梁あらわしの天井については以下の記事で詳しく解説しています。こちらの記事もぜひ参考にしてください。

>>化粧梁・あらわし梁とは?メリット・デメリットや費用、おしゃれに見せるポイントを解説

屋根

伝統的な和風の家の外観で瓦屋根は大きな特徴の1つです。そのほかにもガルバリウム鋼板やスレートなどの素材も使用されます。

屋根の形状は入母屋屋根(いりもややね)、切妻屋根(きりづまやね)、寄棟屋根(よせむねやね)、片流れ屋根(かたながれやね)などが多く選ばれています。

また、瓦にも陶器瓦や無釉薬瓦(いぶし瓦、素焼き瓦)があります。瓦屋根は和風の住宅の外観を表現するには重要です。こちらの記事をぜひ参考にしてください。

玄関

玄関はお客さまを迎え、お見送りする、印象に残りやすい空間です。和風の家では、玄関戸は引き違い格子戸にすると風格が出ます。材質も木製を使うとより和風の家を演出できます。

和風の家づくりで気をつけるポイントは?

さまざまな魅力のある「和風の家」ですが、その家づくりにあたって、どのような点に気をつければいいのでしょうか?

断熱性を高める工夫を

「日本の家には冬に寒いという弱点があると言いました。実は日本では冬場、室内でヒートショックで亡くなる方が多いのです。その原因は家の中の寒暖差にあります。日本の家はもっと断熱性を高めなければいけません。

一方で、『和』を感じられるように木の柱を現しで仕上げるなら、外断熱を選んだ方がよいでしょう。『和』の魅力を維持しながら、弱点を補う工夫が必要です」

太陽と上手に付き合う

「太陽と上手に付き合うことも、良い『和風の家』を実現するためのポイントになります。例えば軒や庇は、夏の強い日差しを遮り、冬の柔らかな日差しを取り入れるのに優れています。軒が長ければ屋根の面積が広くなるので、太陽光発電にも適しています。

また、日光を取り入れるために、北側にも窓を設けることをオススメします。北側は光が安定していて、曇りの日などは北側が最も明るいほどです。南の窓と北の窓を開ければ、南北に風が通るので通風も確保できます」

メリハリをつければ、コストも抑えられる

「和風の家」に魅力を感じるうちに、気になってくるのはコストのことです。「和風の家」はコスト的にはどうなのでしょうか?

「『和』を感じる素材にこだわれば、どうしてもコストは高くなってしまいます。例えば、内壁を壁紙で仕上げた場合と、漆喰で仕上げた場合では、平米単価にして3~4倍も漆喰の方が高くなります。一方で、むくの杉板のフローリングの方が、複合材のフローリングよりも安価に済むこともあります。要は、どこにどこまでこだわるか。こだわる箇所にメリハリをつけることによってコストを抑えた『和風の家』を実現することは可能です」

理想の和風や和モダンの家を手に入れた先輩たちの事例を紹介!

「和風の家」の魅力や気をつけるべきポイントはわかりました。そこで、スーモカウンターで理想の「和風の家」や「和モダンの家」を建てた先輩たちが、どんな点にこだわり、どんな住まいを実現したのか、実例を参考に学んでいきましょう。

【case1】ローコストで昔の日本家屋のような縁側と土間のある家

古い建物を見るのが好きで、昔の日本家屋の、ひんやりと涼しい土間や、日当たりのいい縁側に憧れていたというTさん夫妻。和風の家は予算的に自分たちには無理だろうと考えていましたが、一度詳しい人から話を聞いてみようと、スーモカウンターを訪れました。そこで、「なるべくローコストで、昔の日本家屋の良さがある平屋を建てたい」と希望を伝えたところ、条件に合う2社を紹介され、最終的にそのうちの1社に依頼することにしました。

Tさん夫妻が希望したのは、中庭があるコの字型もしくはロの字型の平屋。予算の関係から純和風ではなく和モダンの家を選びましたが、洗い出しの土間にはこだわりました。完成した理想の家に対してTさん夫妻は「本当に建ててよかった」と大満足です。

この実例をもっと詳しく→

「わが家に帰ってきたな」とホッとする、土間のある平屋

【case2】おしゃれなルーバースクリーンの外観が特徴、車椅子でも使いやすい和モダンの家

長男が小学校に入学する時期に合わせて、家づくりをしようと計画していたIさんご家族。祖母が昔住んでいた空き家を建て替える予定で検討を始めました。しかし、ハウスメーカーの家は高く感じたため、相場を知るためにスーモカウンターを訪問。そこで紹介された会社とは縁がなかったものの、改めてスーモカウンターを訪れ、運命の1社と出会いました。

Iさんの希望は、ゆったりと落ち着きのある和モダンの家。近所に住む車椅子の母が気軽に遊びに来られるように、廊下や階段の幅は広めに取りました。バルコニーのルーバースクリーンもこだわりのポイント。和モダンを感じさせる外観のアクセントになっており、軒を深く取ったので、雨の日でも安心して洗濯できるお気に入りの場所です。

この実例をもっと詳しく→

庭の紅葉を眺めながらゆったりくつろげる和モダンリビングのある住まい

【case3】ヒノキの見せ梁が圧巻、「和」の要素を取り入れた木造平屋

「いつかは一戸建ての家を持ちたい」と思っていたFさん夫妻は、住宅展示場を訪れたのをきっかけに「もっといろいろな平屋が見たい」と考え、次の休日二人でスーモカウンターへ足を運びました。そこで、木造の平屋で、耐震性に信頼が置ける建築会社を紹介してもらうことになったFさん、平屋の施工実績があり、土地から探してくれる5社のうちから木造建築に強いと聞いた地元の1社に惹かれ、最終的に契約を交わしました。

完成した木造平屋は、リビングから見上げるヒノキの白木の見せ梁が圧巻です。リビング横には、小上がりの和室を設け、段差を利用した収納も確保。浴室の窓から見える坪庭やシューズクロークの縦格子戸など、随所に和の要素を取り入れた住まいに、Fさんは「ホッとできる」と大満足です。

この実例をもっと詳しく→

ヒノキの梁が清々しい、ロフト付きの平屋

【case4】和テイストをちりばめたこだわりの家事動線の間取り

家の間取りを見るのが好きで、住宅展示場やSNSなどで住み心地の良い間取りや動線、収納などの情報収集をバッチリ行っていたAさん。施工会社も「一から自分で考えて家づくりができる会社」にこだわって、スーモカウンターに相談したところ、4社の紹介を受けました。第三者目線でアドバイスを受けながら、納得できる会社に依頼を決めました。

Aさんのこだわりは、1階だけで全ての家事が完結できる動線で、なおかつ、和テイストなデザインの住まいでした。

建具には格子扉や木目を使い、LDKは白や黒、グレーのクロスを組み合わせたデザインを取り入れ、思い描いていた通りのシックな和テイストの家が完成しました。

この実例をもっと詳しく→

暮らしやすいアイデアが満載!家事ラクがテーマの和モダン住宅

【case5】旗竿地に立つ細部にまでこだわった和風インテリアの家

Kさん夫妻は、それまで暮らしていた賃貸の一戸建ての家賃も高かったことから、小学校に通う子どもの転校が必要ないエリアで土地を購入して注文住宅を建てようと考え、家づくりをスタート。建築会社は同僚から教えてもらったスーモカウンターで紹介を受けて決定。

間取図は、あちこちの住宅展示場などを見学し、妻が作成したものをベースに完成。土地は旗竿地で周囲を家で囲まれていたため、大きな窓がある吹抜けリビングをつくり、外からの視線を気にせずにリビングでもひなたぼっこができる明るさを確保しました。

吹抜けリビングとする一方、インテリアは、シンプルで流行に左右されない落ち着きを与えてくれるような濃紺やベンガラ色、あるいはダークブラウンといった和風なカラーを選択しています。

この実例をもっと詳しく→

周囲を家に囲まれた旗竿地で、最大限に開放感と光を手に入れた家

理想の和風住宅を実現するためのポイント

最後にあらためて秋山さんに、理想の「和風の家」を実現するポイントを聞きました。

「冒頭でお話ししたように、『和風の家』に明確な定義はありません。各人が『和』を感じる素材やデザインを住宅に取り入れることで『和風の家』が実現します。どこに『和』を感じるかは人それぞれなので、これから『和風の家』を建てたいという人は、自分が思い描く『和風の家』に近い住宅の写真などを集めておきましょう。自分が住宅のどんなところに『和』を感じるのかを考えながら、それを設計担当の建築士などとも共有して、楽しみながら家づくりをすることが大事です」

あわせて読みたい

【実例あり】和室をモダンにする、注文住宅プランニングのポイント

スーモカウンターに相談してみよう

「どうやって進めたらいいのかわからない」「建築会社はどうやって選べばいいの?」住まいづくりにあたって、このような思いを抱いているなら、ぜひスーモカウンターに相談を。スーモカウンターでは、お客さまのご要望をお聞きして、そのご要望をかなえてくれそうな依頼先を提案、紹介します。

無料の個別相談のほか、「はじめての注文住宅講座」や「ハウスメーカー・工務店 選び方講座」など、家づくりのダンドリや、会社選びのポイントなどが学べる無料の家づくり講座も利用できます。ぜひお問い合わせください。

イラスト/杉崎アチャ

監修/SUUMO編集部

※和風の家・和モダンの家に合う内観・外観の要素は?